炭素(Carbon)は、周期表の第14族に属する元素で、元素記号はC、原子番号は6です。炭素は非常に多様な形態と化合物を形成し、生命の基盤となる重要な元素です。以下に、炭素の基本情報、物理的・化学的性質、同素体、生物学的役割、工業的利用について詳述します。

炭素の基本情報

| 和名 | 炭素 |

|---|---|

| 英名 | Carbon |

| 語源 | ラテン語 「木炭(carbo)」 |

| 元素記号 | C |

| 原子番号 | 6 |

| 原子量 | 12.01 |

| 常温(25℃)での状態 | 固体 |

| 色 | 黒(黒鉛), 無色透明(ダイヤモンド) |

| 密度 | 3.513 g/cm3(ダイヤモンド, 20℃) |

| 融点 | 3550℃ (ダイヤモンド) |

| 沸点 | 4827℃(昇華) |

| 発見者 | 古来より知られている |

| 含有鉱物 | ダイヤモンド |

炭素の主な特徴

- 地球上のすべての生命体の基本構成要素

- 常温常圧での同素体には、ダイヤモンド(正四面体構造)、黒鉛(グラファイト、層状構造)、フラーレン(C60など)、カーボンナノチューブ、グラフェンなど多彩な形態が存在する

- 4つの価電子を持ち、有機化合物をはじめとする膨大な化学構造を形成する

炭素の歴史

発見

炭素は古代から知られていた元素で、木炭や煤(すす)として知られています。古代エジプトやギリシャでは既に炭素を利用した記録があり、近代に入ってからも多くの化学者によってその構造や化学的性質が解明されてきました。

名前の由来

「カーボン(Carbon)」という名称は、ラテン語の「carbo(炭)」に由来します。日本語の「炭素」は、炭の要素を意味しています。

炭素の主な用途

炭素は多くの産業で広範囲に利用されています。

鋼鉄生産

炭素は鉄と合金を形成し、鋼鉄の硬さと強度を調整。

合成材料

炭素繊維、プラスチック、ゴムの生産に利用。

エネルギー

化石燃料(石炭、石油、天然ガス)の主要成分。

炭素の生成方法

炭素は自然界に広く存在しますが、工業的には以下のような方法で得られます:

- 木材やコークスの炭化: 酸素を遮断して加熱することで黒鉛や活性炭を得る

- 気相成長法(CVD): 炭素源(CH4やC2H2など)を加熱してグラフェンやナノチューブを合成

- 天然鉱床: 天然黒鉛やダイヤモンド鉱山からの採掘(南アフリカ、ロシアなど)

- 高温高圧法(HPHT): 人工ダイヤモンドの製造に使用される手法

炭素を含む化合物

炭素は有機化合物の中心元素であり、数千万種類以上の化合物が知られています。以下は代表的なものです:

- 二酸化炭素(CO2): 呼吸・燃焼で発生、温室効果ガス

- 一酸化炭素(CO): 毒性を持つ無色無臭の気体、還元剤として利用される

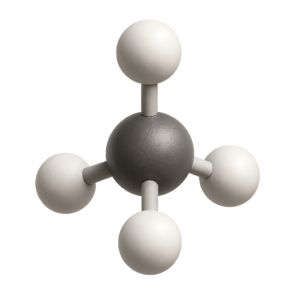

- メタン(CH4): 天然ガスの主成分で、燃料源

- 有機化合物群: 炭素骨格を持つアルカン、アルケン、芳香族化合物、アルコール、カルボン酸など

- 炭素材料化合物: ポリマー(ポリエチレン、ポリスチレンなど)、炭素繊維

ダイヤモンド

- 結晶構造:正四面体

- 特徴:非常に硬く、光の屈折率が高い

- 用途:宝飾品、切削工具、研磨剤

グラファイト

- 結晶構造:六方晶系

- 特徴:柔らかく、電気伝導性が高い

- 用途:鉛筆の芯、潤滑剤、電極

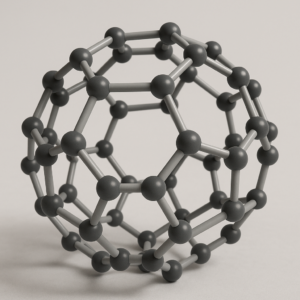

フラーレン

- 結晶構造:球状

- 特徴:独特の球状構造を持ち、半導体性質

- 用途:ナノテクノロジー、薬剤運搬

カーボンナノチューブ

- 結晶構造:筒状

- 特徴:非常に高い引張強度、電気伝導性

- 用途:ナノエレクトロニクス、強化材料

グラフェン

- 結晶構造:単原子層のシート

- 特徴:優れた導電性、機械的強度

- 用途:電子デバイス、複合材料

二酸化炭素(CO₂)

炭素の酸化物であり、植物の光合成や動物の呼吸で生成される。

メタン(CH₄)

最も単純なアルカンで、天然ガスの主要成分。

炭素に関する研究事例

炭素に関する研究は非常に広範であり、物理化学・材料化学・生命科学などさまざまな分野で進められています:

- グラフェン研究: 2004年に初めて単離され、2次元物質として電子移動度・強度・透明性が注目されている

- 有機半導体: 炭素骨格を基盤とする分子による有機EL、太陽電池、センサーの開発

- カーボンナノチューブ: ナノスケール電子素子や高強度複合材料への応用研究

- CO2の資源化: 二酸化炭素を原料として有用化合物へ変換する人工光合成・電解還元法の開発

- 生命起源の研究: 有機分子の合成と宇宙における炭素化合物の分布調査

筆者の薦める1冊

第1位

第1位元素に関する問題がレベル別に多く掲載されており、一般的な知識からニッチな知識まで幅広く学べます。また、最後には全元素のデータが載っており、わからないことがあればすぐに調べることができます。

これを読めば、元素マスターに一歩も二歩も近づけます!

第2位

第2位この本の一番の魅力は、とても美しい画像とともに学べるということです。

「こんなに美しい元素があったんだ、、!」という新しい発見がたくさんあると思います。

理系に限らず、文系にもおすすめの一冊です。

ランキング3位

ランキング3位実は鉱石好きだった宮沢賢治。

教科書にも作品を残す彼の科学者としての一面に注目した一冊です。