【第4章】酸と塩基とpKaの意味と覚え方・強さの判断法を徹底解説

有機化学を理解するうえで、「酸と塩基の性質」「pKaの意味」「どちらが強い酸なのかをどう見抜くか」というテーマは欠かせません。酸塩基反応は有機反応の基本中の基本であり、その多くは電子の受け渡し=プロトン(H+)の移動を中心に進行します。

この章では、ブレンステッド・ルイスの2つの定義から始まり、pKaの具体的な意味、覚え方、実際の反応性への影響までを体系的に解説します。さらに、pKa値をもとにどちらが「より強い酸(または塩基)」かを定量的に判断できるようになります。

酸と塩基の定義

酸と塩基の定義は、大きく分けて3種類あります。

- アレニウスの定義

- ブレンステッド・ローリーの定義

- ルイスの定義

ひとつずつ詳しく解説していきます。

アレニウスの定義

- 酸:水中で水素イオンを放出する物質

- 塩基:水中で水酸化イオンを放出する物質

1884年、スウェーデンの科学者スヴァンテ・アレニウスは、電解質の電気伝導性と電離説(電離の概念)を提唱しました。

当時は「溶液は中性分子の集合」と考えられていたが、アレニウスは「電解質は自発的にイオン(陽イオン・陰イオン)に分かれている」と主張しました。

希釈による導電率の変化を定量的に測定し、希釈が進むほど完全に電離するという「アレニウスの電離度」の考えを提案しました。

この研究はのちにブレンステッドやルイスによる酸・塩基理論へと発展し、アレニウスの酸・塩基定義の出発点となりました。

Svante Arrhenius, “Recherches sur la conductibilité galvanique des électrolytes”, Doctoral thesis, P.A. Norstedt & Söner, Stockholm, 1884.

ブレンステッド・ローリーの定義

- 酸:水素イオンを与える物質

- 塩基:水素イオンを受け取る物質

これは水溶液中での反応に特に強く、例として以下のような反応があります。

\[ CH_3COOH + H_2O \rightarrow CH_3COO^- + H_3O^+ \]

このとき、酢酸(CH3COOH)が酸、水(H2O)が塩基です。

J. N. Brönsted, “Einige Bemerkungen über den Begriff der Säuren und Basen”, Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas, 1923, 42 (8), 718-728. DOI: 10.1002/recl.19230420815

T. M. Lowry, “The uniqueness of hydrogen”, Journal of the Society of Chemical Industry, 1923, 42 (3), 43-47. DOI: 10.1002/jctb.5000420302

ルイスの定義

- 酸:電子対を受け取る物質

- 塩基:電子対を与える物質

この定義は有機反応の機構(電子の流れ)を考える際に非常に重要です。

例:BF3(ルイス酸) + NH3(ルイス塩基) → BF3:NH3

pKaとは何か?なぜ重要なのか?

pKaは、酸の強さを定量的に表す指標です。pKaはKa(酸解離定数)の常用対数にマイナスをかけたものです。

\[ pKa = -\log_{10}(Ka) \]

酸がどれくらいH+を出しやすいか(=解離しやすいか)を数値で表します。数値が小さいほど酸が強いことを意味します。

▶ よく使われるpKaの例

| 化合物 | pKa | 特徴 |

|---|---|---|

| 硫酸(H2SO4) | −9 | 非常に強酸 |

| 酢酸(CH3COOH) | 4.76 | 中程度の酸 |

| 水(H2O) | 15.7 | 弱酸 |

| アンモニア(NH3) | 38 | 非常に弱い酸 |

pKaを使って酸・塩基の強さを比較する

▶ 基本ルール:

- pKaが小さい → 強い酸(プロトンを出しやすい)

- pKaが大きい → 弱い酸(プロトンを出しにくい)

- 塩基の強さは共役酸のpKaが高いほど強い

| Compound | pKa | Compound | pKa |

| CH3CO2H | 5 | C6H5COCH3 | 19 |

| CH2(CN)CO2Et | 9 | CH3COCH3 | 20 |

| CH2(COCH3)2 | 9 | CH3CO2Et | 24 |

| CH3NO2 | 10 | CH3CN | 25 |

| CH3COCH2CO2Et | 11 | ((CH3)3Si)2NH | 26 |

| CH2(CO2Et)2 | 13 | CH3SO2CH3 | 31 |

| CH3OH | 16 | CH3SOCH3 | 35 |

| (CH3)3COH | 19 | ((CH3)2CH)2NH | 36 |

▶ 共役酸・共役塩基とは?

酸がH+を失った後の種 → 共役塩基

塩基がH+を受け取った後の種 → 共役酸

例:

NH3(塩基) ⇄ NH4+(共役酸)

CH3COOH(酸) ⇄ CH3COO–(共役塩基)

🧪 有機化学におけるpKaの実用性

① プロトン移動の方向性を予測できる

酸A(pKa = 5)と酸B(pKa = 10)を比較すると、反応は酸A → 酸B方向に進む(=より強い酸がプロトンを出す)

② 求核剤・塩基の選択にも活用

求核置換反応(SN1, SN2)や脱離反応(E1, E2)では、塩基の強さが反応の進行に影響します。pKa値を見れば、適切な塩基を選ぶ根拠になります。

③ 反応機構を説明する根拠になる

「この反応がなぜこの方向に進むのか?」と問われたとき、pKa値を持ち出せば、明確かつ論理的な説明が可能になります。

📘 酸性度に影響する要因

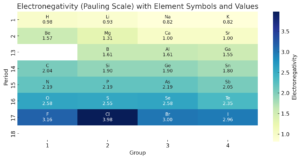

① 原子の種類(電気陰性度)

同じ構造でも、電気陰性度の高い原子にHが結合していると酸性が高くなる(例:HF > H2O)

② 共鳴構造

共役塩基が共鳴安定化される場合、酸性度が上がる(例:カルボン酸>アルコール)

③ 誘起効果

電子を引っ張る置換基(−NO2など)があると、H+が抜けやすくなる

④ 分子内水素結合

水素結合が形成されやすい構造では、酸性度が高くなることがある

🧠 まとめ

- 酸と塩基にはブレンステッド型とルイス型の2つの定義がある

- pKaは酸の強さを数値化した指標で、低いほど強酸

- pKa値から反応の方向性や塩基の選択ができる

- 酸性度には電気陰性度・共鳴・誘起効果など多くの要因が関わる

次章では、有機化合物の分類と官能基の理解に進みます。pKaや極性の知識は、官能基の反応性を説明するうえで不可欠な基盤となります。